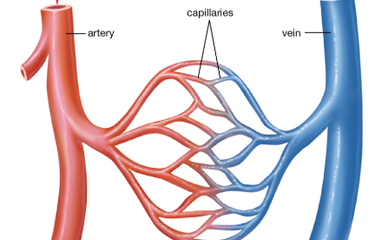

Tubuh manusia mengandung pembuluh darah dengan panjang puluhan ribu mil, yang berfungsi untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah adalah salah satu bagian paling penting dalam tubuh manusia, dimana salah satu fungsinya adalah untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Darah yang mengalir tersebut membawa oksigen dan nutrisi yang diperlukan oleh sel-sel, organ, dan jaringan tubuh agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

Pembuluh darah dapat mengalami gangguan, sepeti pembuluh darah pecah. Pendarahan akibat pecahnya pembuluh darah bisa muncul di bawah permukaan kulit dengan tanda-tanda fsik berupa bercak-bercak berwarna kemerahan, kecoklatan, atau keunguan yang disebut juga dengan purpura.

Apakah pembuluh darah pecahnya menyebabkan bahaya?

Bahaya atau tidaknya kondisi ini tergantung dari penyebab dan jenis pembuluh darah yang pecah. Pembuluh darah pecah dapat disebabkan oleh berbagai hal. mulai dari cedera yang bisa mengenai pembuluh darah kapiler hingga aneurisma yang dapat terjadi pada pembuluh darah di aorta, perut, dan otak.

Apakah pembuluh darah bisa sembuh?

Hal ini tergantung dari jenis pembuluh darah yang terdampak. Contohnya, pecahnya pembuluh darah di mata masih bisa sembuh dalam waktu kurang lebih 1-2 minggu setelah dilakukan pengobatan. Namun, kondisi ini bisa menjadi sangat serius apabila pembuluh darah pecah terjadi di otak. Pecahnya pembuluh darah di otak dapat menyebabkan stroke, yang merupakan salah satu penyakit mematikan. Meski masih bisa disembuhkan, pada beberapa kaasus, penderita bisa mengalami kecacatan atau disabilitas tubuh. Bahkan pada pasien yang berhasil sembuh, ia akan lebih rentan mengalami kembali kondisi ini.

Apa saja penyebab pembuluh darah pecah?

Pecahnya pembuluh darah disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:

1. Vaskulitis

Penyebab pembuluh darah pecah yang pertama adalah vaskulitis, yaitu peradangan pada pembuluh darah kapiler atau pembuluh darah arteri besar. Kondisi ini dapat berkembang menjadi aneurisma atau penggelembungan pembuluh darah karena lemahnya dinding pembuluh darah.

Gejala pembuluh darah pecah akibat vaskulitis antara lain ruam pada kulit, demam, kelelahan, nnyeri sendi, dan nyeri pada perut. Pada kondisi yang lebih serius, kondisi ini dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal, saraf, hingga sesak napas, tergantung dari jenis pembuluh darah yang terdampak.

2. Cedera

Pecahnya pembuluh darah juga bisa disebabkan oleh cedera, seperti terbentur atau terjatuh. Kondisi ini dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah kapiler yang berfungsi untuk memfasilitasi pertukaran nutrisi dan oksigen dengan limbah dan karbon dioksida.

Ketika pembuluh darah kapiler pecah, maka sel darah merah akan bocor dan terkumpul di bawah kulit sehingga memicu timbulnya memar. Umumnya, memar pada kulit tidak berbahaya dan bisa hilang dengan sendirinya dalam waktu sekitar 2-4 minggu. Namun, waspadai memar yang disertai dengan nyeri, kemampuan gerak terbatas, dan pembengkakan, karena kondisi tersebut bisa menjadi tanda keseleo.

3. Tekanan Darah Tinggi

Tekanan darah tinggi (hipertensi) merupakan kondisi yang paling sering menjadi penyebab pembuluh darah pecah. Hal ini terjadi karena arteri merupakan tumpuan tekanan aliran darah, sehingga peningkatan tekanan darah akan berdampak pada pembuluh darah ini.

Kondisi tekanan darah yang tinggi dalam jangka panjang ini dapat menyebabkan arteri menyempit dan rusak, sehingga dinding arteri menjadi kurang elastis dan membatasi aliran darah ke otot jantung. Kondisi ini juga dapat mengakibatkan terjadinya aneurisma yang bisa pecah kapan saja.

4. Perdarahan Subkonjugtiva

Penyebab pembuluh darah pecah berikutnya adalah perdarahan subkonjungtiva, yaitu kondisi ketika pembuluh darah kecil di bawah permukaan bening (konjungtiva) mata pecah. Darah yang bocor tersebut tidak dapat diserap dengan cepat oleh konjungtiva, sehingga darah terperangkap di area tersebut.

Perdarahan subkonjungtiva umumnya ditandai dengan munculnya bercak merah di bagian putih mata. Kondisi ini sering kali membuat orang khawatir, namun pendarahan ini tidak menyebabkan nyeri atua memengaruhi fungsi penglihatan dan bisa sembuh dalam waktu kurang lebih dua minggu.

5. Diabetes

Diabetes juga menjadi salah satu penyakit yang dapat menyebabkan pembuluh darah pecah di sekitar organ mata. Pasalnya, diabetes dapat meningkatkan kadar gula di bagian mata, sehingga menimbulkan komplikasi yang diseebut dengan retinopati diabetik. Berbeda dengan perdarahan subkonjungtiva, pecahnya pembuluh darah di retina dapat menyebabkan gangguan penglihatan dan menurunkan tingkat ketajaman penglihatan.

6. Aneurisma

Aneurisma adalah salah satu penyebab pembuluh darah pecah di kepala, tepatnya di area otak. Aneurisma merupakan kondisi ketika pembuluh darah mengalami penggelembungan akibat dinding pembuluh darah yang melemah. Jika sudah parah, pembuluh darah tersebut tidak pecah dan mengakibatkan perdarahan hebat yang menekan jaringan otak, sehingga memicu terjaidnya stroke hemoragik.

7. Aterosklerosis

Selain hipertensi, aterosklerosis juga menjadi salah satu penyebab pembuluh darah pecah yang paling sering terjadi. Aterosklerosis adalah kondisi ketika pembuluh darah arteri mengalami pengerasan akibat tumpukan plak dari kalsium dan kolesterol.

Semakin lama, plak tersebut akan membuat arteri menyempit dan menghambat aliran darah untuk melewati arteri. Aterosklerosis perlu diwaspadai dan mendapatkan penanganan sesegera mungkin karena dapat menyebabkan serangan jantung.

Referensi :

1. Tim Medis Siloam Hospitals. "Ketahui 7 Penyebab Pembuluh Darah Pecah, Wajib Diwaspadai". Situs : https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/penyebab-pembuluh-darah-pecah. Diakses tanggal 2 Juli 2025 pukul 07.19 WIB.

2. Kompas. "Pengertian Pembuluh Darah dan Jenisnya". Situs : https://amp.kompas.com/skola/read/2020/03/05/183000369/pengertian-pembuluh-darah-dan-jenisnya . Diakses tanggal 3 Juli pukul 07.45 WIB.

.png)